全体を学ぶ学校2025

ことばが生まれるところ〜詩人と一緒に表現の源を探る

2025年9月5日(金)夜 ~ 7日(日)

ゲスト講師:アーサー・ビナードさん

北杜市武川町にて開催

みなさんをお迎えする準備も万端

昨年に引き続き詩人のアーサー・ビナードさんをお迎えして開催した9月の全体を学ぶ学校。

まだ夏を感じさせるお天気にも恵まれた2泊2日でした。

今回は前回感じた「ことば」への無頓着さを見直したいと思い、これをテーマに選びました。

【1日目】

夜、古民家に集合したみんなは、初めましての方も、久しぶりの方もいろいろ。

それでもなんだかずっと知り合いだったように、それぞれが好きな飲み物を手に話し込んでいる。その景色は見ていてとても楽しいものです。お風呂に入りたい人、もう眠いからとお布団に入る人、みんな明日からの学校を楽しみにしながら、その夜を楽しみました。

【2日目】

いよいよ授業の始まり。まずは畑の時間、そして森の時間。

リードするのは畑部部長の岡田 光と、アースマンシップの代表 岡田 淳。

ふたりの話と、田畑や森、まわりの自然が、普段の生活で閉じがちな視野を広げてくれて、頑張っている自分を労ってくれるような、心地よい緩みを感じました。

年々進化する(?)畑と、ついに今年から始まった田んぼの景色は、感動という言葉で表していいのかどうか躊躇するほど心が動かされました。

そして森は変わらずそこにいて、私たちを見ていてくれる。だから私たちにできることをお返ししたい。そんな気持ちでケアテイカーとしての時間を過ごしました。ちょっとだけ気になっていたのは雨上がりの森にたくさん現れるヒル。結果は予想を裏切りませんでした。

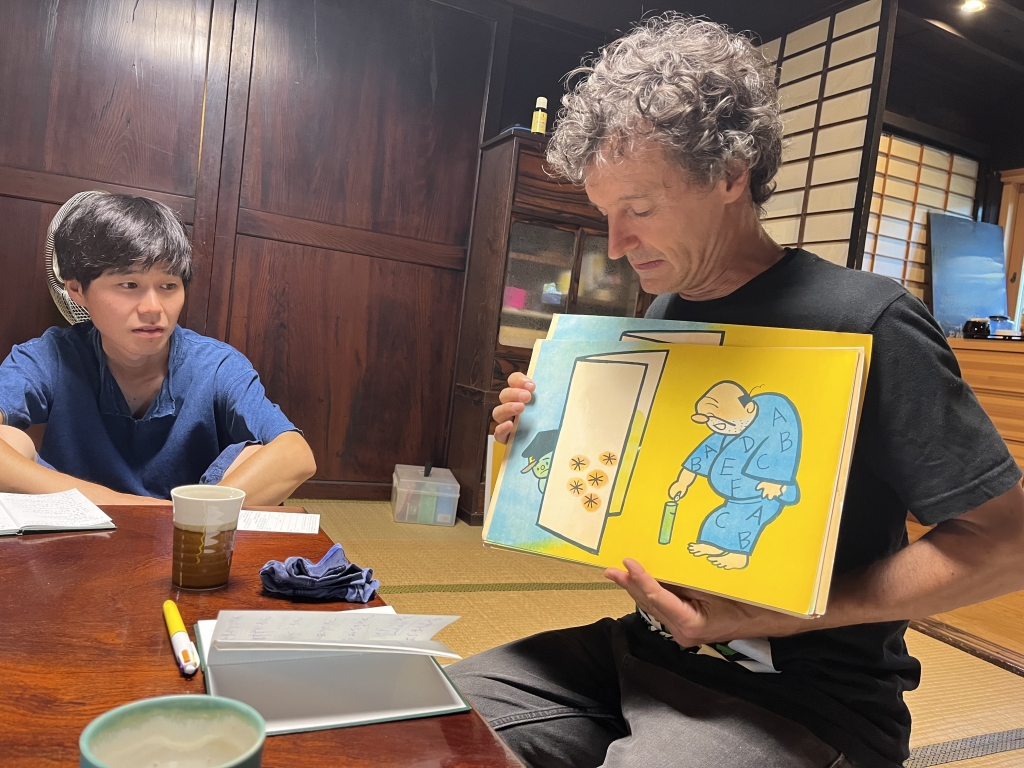

そしていよいよアーサーの時間。

戦時下に出された紙芝居から、いかに言葉が利用されてきたかを知りました。そしてこれは決して過去の話ではなく、現在進行形で行われていることにも気づきました。

突き詰めると、私たちが周りの言葉に惑わされず、いかに自分の軸をしっかりと持ち続けることができるか。

これは生きていく上で、一番重要な課題かもしれないと思いました。

【3日目】

2日目に溜め込んだ思いや気づきを外に出す時間。

参加者一人ひとりが詩を作り、それをシェアリングの時間に発表しました。

ほとんどの人が詩を作るつもりで参加していないという状況で、一人ひとりから生まれた詩は、その時のその人がそこにいると思えるものでした。

そしてアーサーの講評によって、またしても目から鱗が何枚も落ちました。

「全体を学ぶ学校」はいろいろなものが分断され、部分としての知識を溜め込むことが多くなった今、全体を見る力、部分をつなげる力をつける場が必要との思いから2019年春に始まりました。

今年で7年目。

今回改めて、この学校を始めて良かったと心から思いました。その理由はいろいろありますが、まずはじっと頭で考えていないで、始めるという行動に移して良かったと思えた9月の学校でした。

いろいろある理由は、またおいおいシェアできたらと思います。

またしても時間が足りない!で終わった今回の学校。

次回を楽しみにしたいと思います。

身体の学び Part1

畑の学び

日陰でEarthmanshipの畑の話

育っているいろいろな苗

こちらも育苗中

田んぼの話

最後に出穂した神丹穂

きゅうりの種取り

田んぼの畦の草刈り

きゅうりの種取り

森の学び

森の話を聞いて

アーサーはまず木に登る

空気の流れを感じながら詰まりを取る

アーサーの時間 Part1

国策紙芝居

「やばっ!」

戦争と紙芝居の関係

身体の学び と 畑探訪 Part 2

身体をほぐして

南国っぽい赤目芋の花

野生動物はどうやって歩いているんだろうか

飛地の畑まで朝の散歩

甲斐駒ヶ岳

もう一つの畑探訪

アーサーの時間 Part 2

美味しい食事

参加者の感想

今年も本当に実り多い時間を過ごすことができました。

「詩はきれいごとを見抜く装置だ」というアーサーの言葉と共に、紹介される詩や紙芝居の数々は、プロパガンダのもつ力の強さも同時に感じさせるもので。

防空壕の紙芝居を見たのちは、東日本大震災の時に犠牲になった女川小学校の子どもたちのことが強烈に想起され、心が締め付けられるような気持ちにもなりました。

光君の畑での話が、以前よりもぐっと面白かったです。

土壌の性質のこと、気候に合わせた育苗のこと、キュウリの種類、地元とお米の繋がり、、、

ほんのちょっとした説明の中にも、積み上げてきた研究によってもたらされる広がりと深まりを感じました。もっと聞きたかったし、光君の畑での所作をもっと見たかったです。

森での淳さんの話もとっても良かったです。

人がこの地球上にいる意味はなにかという話。人間はいない方がいいという人もいるけど、人がいることで、森を豊かにしていける。その力が人にはあるという話。

緑があって、たくさんのトンボが飛んでいる季節は、ワイドアングルビジョンになり、淳さんの言葉を受け止めるのに、すごくいい季節だったなと感じます。

だからこそ、詩を作るときに、もう少し、畑や森でのことを落とし込む時間があったらよかったなと思います。あるいは、畑や森で、無心になって体を動かす時間が。

みんなの詩はどれも素晴らしかったけれど、僕のものを含め、今回の学校で学んだことと少し遠いところに、題材を求めていたなとふりかえって思います。

逆に、淳さん、光くんの詩は、今回の発見から編み出されていたなと。

参加者が、今回の学びを詩にするには、少し時間が足りなかったかなと思いました。

発表の時間は、僕としてはとても興味深かったです。

受け取り手がどう受け止めるか、言葉の音、一の実に九の虚、説明しないけど想像させる、最後は自分をまな板に載せる、、、などなど。興味深く受け取っていました。

「あ、批評はいるんだ」とか、「みんな自分自身の中から出てくる言葉をそのまま詩にしてるから、人に伝えるなら、という前提がなかったね」とか、思いましたが、紙に書いて貼るというアイディアなど直さんの軌道修正と、ルドさんやみほの、前のめりに場にコミットしようとする姿勢が、最初の緊張をほどいてくれたなと思います。

最後は時間の方の緊張は走りましたが。

全体として、とっても満足な今回の学校でした!

もっと畑にも森にもアーサーとの時間も、過ごしたかったな~~~という名残惜しさは、自分自身の次にも、つなげられるといいなって思います。

自分自身に内在する感情をそのままに感じることが少し怖くなって、感じないように感じないようにしているなぁ、強張っているなぁ、でもどうしたらほぐれるんだろう。

最近そんな悩みを抱えていたのですが、今回もあたたかく迎えてくれる場所・人を感じ、「全体を学ぶ学校」だけど(だからこそ?)何を学ばなきゃ、何かを掴まなきゃ、ではなくて、そこに流れる時間と関係性に自分を委ねようと思いました。

感覚を開いて、感じたままに動く。

直感に素直になる。

まずはやってみる。

そうすると、「部分から入っても、それは全部」という淳さんの言葉に、母としての自分、社会の一員としての自分、妻としての自分、娘としての自分、と自分を切り分けたように考えていたことを感じました。この役割では頑張っているけど、この役割では頑張っていない、と自分を自分で部分ごとに評価していることにも気づきました。

「どの部分の入り口からでも、全体につながっている」と聞いて、あ、とにかく私の感覚をガイドに進んでいこうと改めて確認できました。

結論ありきのプロパガンダと、読み手の解釈がその時その時によって変化する詩(物語?文学?)の違いを学べたことはとてもよかったです。ただ、現在進行形のプロパガンダを見抜くことは相当難しいということも同時にわかりました。

また、自分で詩を作り、アーサーさんのフィードバックを聞いて、私が作ったのは詩のような日記であって、人に読んでもらう詩には程遠いことも実感しました。

「言葉を真に受けない」けど、言葉の裏というか大元にある感情や共有したい光景は何なのかを研ぎ澄ますことは必要なんだなと思ったからです。

そして、エネルギーたくさんの美味しい食材とそれをみんなで料理していただく時間が、何より幸せでした。

アースマンシップのプログラムはよく参加するメンバー(常連さん?)と初参加の人がいつも良い具合に混ざっていて面白いと思います。

いつものメンバーがいつもの心地よい雰囲気を作って、そこに新しい風が入る、というようなイメージです。

年齢層も幅広くて面白いですね。

私の勝手な感想ですが、若い人でけっこう色々と悩みながら人生を模索している感じの人が多く参加している気がします。そういう姿を見ていると初々しくていいなぁと思って応援したくなります。

私もいまだに人生迷走してばっかりですが、それでも歳をとったなぁと感じます。

アーサーの話はまだまだイントロダクションで終わってしまったような気がしました。

また機会があればもっと色々と聞きたいです。

このたびは素晴らしいワークショップを本当にありがとうございました。

光さんが丹精込めて育てられたお野菜を、直さんの愛情いっぱいの味付けでいただけたこと、一口ごとに大切に味わいながら、心からありがたくいただきました。

淳さんのワイドアングルヴィジョンの練習、森での所作や「森の守り人としての人間の役割」に触れる時間は深く心に残りました。鎌を持った自分の傲慢さにも気づくことができた時間でもありました。もっともっと森の中でご一緒していたかったほどです。

アーサーさんのお話も驚きと感慨に満ちていました。政府や財閥や権力者が人を人として扱わない現実への怒り、そして「詩」が声なきものの声を拾い上げる力をもつこと。そのパワフルさに胸を打たれました。

欲を申せば――淳さんからもう少しネイティブ・アメリカンの物語を伺いたかったですし、光さんが農に惹かれたきっかけや背景についてもお話を聞きたかったです。直さんと淳さんの出会いや歩みも伺ってみたかった。アーサーさんの「戦争で巻き込まれた人々を助けたい」という想い、その怒りの奥にある「では今、私たちはどう生きるべきか」という問いについても、みなさんと一緒に語り合う時間があればと願いました。

また、参加者同士でも、何かワークを通じて心の奥を分かち合える時間があったら、さらに豊かなひとときになったかもしれません。まあ、そんなことで言ってたら、いくら時間があっても足りなくなっちゃいますね(笑)。

いま、感謝の気持ちとともに、余韻を抱きしめています。

なによりも直さんと淳さんがこのような場を30年ほども続けてこられたことへの感謝に心がいっぱいです。

たくさんの気づきをいただき、自分を見つめられるような、充実した3日間でした。

着いたときには常連の方が多い中で自分は初参加というのもあり、不安がありましたが、懐かしい気持ちになるような古民家で、みんなでご飯を食べたり、作業をしたり、お話をしたりして、みなさんと過ごす中で少しづつ居心地が良くなりました。

外でのワークでは、森や畑などとの関わり方の態度として、自分含む人間と環境と、双方に無理がない感じがしてとても心地よかったです。そんなことが可能なんだ、というか、むしろそれがとても自然で良い状態なのではないかなと感じることができました。

また、視野を広くとよく言いますが、それってどうやるんだ?どういう状況のこと?というのを学ぶことは普段は私はなかなかなかったです。ワイドアングルビジョンをやってみて、ただ広く見るという事ではないんだなと、少し感覚がわかった気がしました。帰ってからも意識して歩いてみる時があります。

畑作業では、私は全然食材への知識がなく食べているんだなと驚きました。恥ずかしながら多分基本的なところから分からないことばかりだったので、勉強したいなと思いました。見たことないようなお野菜やお米がたくさんあって、食べさせてもらって、とっても美味しかったし面白かったです。

アーサーさんとの学びをする中では、言葉の力について、恐ろしさと期待感と、同時に感じました。自分が言葉を使うときにどう使っているか、自分が受け取るときにどう使われているかが気になってきます。すぐには「見抜く力」を持つことは難しいかもしれませんが、「やばっ」を感じられる方向に自分自身変わっていきたいと思うと共に、そのヒントをもらった気がします。特に、「異常に不安にさせる」ことと「欲しい言葉で引っ張る」というのは心当たりがある気がして、前よりはハッとなるんじゃないかなと思います。

一方的な学びの時間でなく、「詩を作る」という全体でのアウトプットの時間があったのがとても嬉しかったです。自分が考え、刻み込む時間があったのが嬉しいのはもちろん、人に見てもらう、人のものを見る、そしてそこから話しをする、という時間があるのがとても嬉しいなと思いました。ただ詩のことをアーサーさんと学ぶ時間だけがあるわけでなく、一緒にご飯を食べて作業をしてお話をして学ぶからこそ受け取るものがあるだろうなと思いました。アーサーさん、また会いたいです。

アースマンシップさんの活動に参加させてもらうと、ご飯がとても美味しいなと感じます。ただ味覚的に美味しいだけでなくみんなで丁寧に、大切に食事を作り、大切に食べることができる時間に、とても嬉しく思います。まだなかなか自分自身では大切にできず、どう大切にするの?という分からなさがあり、学びたいなと思っているところです。

アーサーさんやアースマンシップの皆さん含め、なんというか私からすると易しくなくて優しいなというイメージです。

私にとっては自分の日常とは違ったものがたくさんある時間でした。同時に普段、どうしてこうなんだろう、どうしてこうじゃないんだろうと思うことと向き合う時間でした。ただの非日常にするのではなくて、自分の日常を見つめていくものにしていきたいなと思っています。

今の私なりに、みなさんと、自然豊かな場所で、豊かな学び、豊かな生活をして、満たされ、感謝の気持ちでいっぱいです。

詩をつくることで、日常のあれこれが一段と特別でキラキラした大切なものになる。

推敲することで、より深く観察することができる。

違う角度、別の視点から再度眺める機会になる。

詩をつくる30分のソロタイムは、ここ最近で一番短く感じた30分間だった。

物事を継続して観察することで気づくことがたくさんある。

畑の野菜、田んぼの稲、終活パンフ(笑)、森の木々、空気や水の流れ。

新しいものに飛びついて得る刺激を楽しみがちだけれど、コツコツと同じこと(正確には同じではないけれど)を継続持続していくことが十分できていない自分への強いメッセージとなった。

自分のこともたまに振り返ってみると何か見えてくるかもしれない。

進化しているところ、変えたいのに変わっていないところ。

体調や心境の変化など。

ワイドアングルビジョンで自分が大きなもののほんの一部であるといつも体感する。

自分の小ささに気づくと同時に、他者とのつながりを感じる。

そしてそこにコミュニケーションがあると感じる。

五感の上に成り立つ第六感のような。

2泊2日の充実したプログラム、ありがとうございました。

小学生も中学生も、こんな学校で、こんな時間を送れたらいいのに。今回の全体を学ぶ学校を終えて、しみじみそう思いました。かけがえのない子ども時代、これからたくさんの未知の世界が待っている年代に、いろいろなことを学びあい、それぞれに思いをめぐらす。

その年代からはだいぶ経ってしまいましたが、今回そうした体験ができました。自分のなかの子ども心が、喜んで羽をのばしていました。

今回も刺激的で且つやわらかな全体を学ぶ学校でした。

金曜の夜に出合うのは土曜の朝よりも濃くコミニュケーションとれてよかったです。

お風呂入って、お茶お酒を共にしてしゃべる。

まだ何も始まってないエピソード0は場所と人との心が解れるのがすぐだなと思いました。

なぜ紙芝居なのかというのが前回の時よりわかりやすかった気がします。

絵本はどうしても綴じ目があるから見開きのページの真ん中が気になる。本の中に文字がある.基本1人読み。

紙芝居は話の緩急や見せ方が自在で読み手が大勢に伝える形で大勢で同じ感覚で受け取れる。

より訴える力が強く戦時下に発揮されていたことはすごく上手な使い方なんだなと思いました。

詩はやっぱり難しい。

人に届け という気持ちがするりと抜けていました。

自分の詩にはあたふたするし、発表するのが苦手なのがダダ漏れだけど、文字に起こしてアーサーに指摘されたからわかることが多くアウトプットしてよかったです。

まずはここから。として膨らませたり削ったり呼吸するように咀嚼して書くことができたらなと思います。

他の人の詩はすぐ想像つかなくてもこうかな?ああかな?とか、こういう言葉遣いもおもしろいな。と、まず文字を見て、声を聞いて感じることがおもしろかったです。その上でアーサーの指摘にほーとかへーと感じるのが、なんでもいいよね!では済まないピリリとした味わいでよかったです。

今年からの田んぼも飛び地もキラキラしてた!圧巻ですね👏

どれもとてもおいしかったです。

「言葉には意味がない。」という言葉を、詩人、プロの言葉の使い手のアーサーさんが言うから面白い。

私の頭の中で、ちょうど今読んでいる霊長類研究者の山極さんの本の内容とつながる。山極さんはサルやゴリラをストーキングしながら、彼らになりきってものを見るフィールドワークを何ヶ月もしたんだとか。サルやゴリラになりきったときに、「自分の視覚で捉えたものを、自分がもっている言葉に翻訳してしまう」ことに注意しながら。言葉にした瞬間に、捉えた現実は言葉というシンボルになり、それは、サルやゴリラが見ているものとは別の、フィクションになってしまうから。

自分の身体感覚で捉えたものを、頭の中で言葉に翻訳してしまう前に、いま自分のいる場所を、しっかり感じること。温度は、日差しは?まだ結構暑いね、でも太陽の角度、吹く風には秋の雰囲気、風はどちらから吹いている?雲はどんなふう?田んぼの方へ歩いていくとトンボが飛んでる。かがんで田んぼを見るとミズスマシもいるね、遠くには甲斐駒が見えるね。でも、こうやって言葉にしなくていいの。周りをぼんやりと見て、耳を澄ませる。そうすると、自分の身体が、その場所になじんでいくような感じになる。自分がどう動けばいいか、わかってくる。ゆっくり、らくに、動けば良い。頭の中には言葉はない。フィクションの世界からの脱出だ。

見よう見よう、知ろう知ろう、もっとできるように、はやく、もっとうまく・・・。そうやっていつも私は生きているからか、この学校での二泊二日の間は力が抜けたようで、私はずっと眠かった。日中こんなにずっと眠いってことはあまりないのだけど。でもそれがよかった。なにかを取り戻したような気がする。なにか本質的なやつ。でも言葉にはしないでおこうかしら。

参加者それぞれが作った詩に対しての、アーサーさんからのフィードバックの時間、東京に帰る人たちの電車の時間が迫るなか、全員へのフィードバックが到底終わらない。焦りの雰囲気。そんなときに、直子さんが言った言葉がとても印象的だった。

「うまく詩を書けるようになることがこの学校の目的じゃないから。」

たしかに、一番大事なところはもう済んでる。済んでるというか、なんというか。

私は今回はじめて参加した。すごい学校だった。

本当に意味のある言葉が生まれるところは、きっとこういう場所だと思った。

普段自分が、言葉をいかに深く意識せずに受け取り、発しているかに気づかされました。

これまで当たり前と信じてきたこと、他の可能性を疑いもしなかったことに対して、「本当に?」と投げかける時間でした。目を背けたくなったり、思考が止まりそうになる瞬間もありました。でも、アーサーが集めた戦前の紙芝居、その時代にいたら信じていたかもしれないメッセージ、そしてその後どうなったかという歴史が「確かにそこにある」。

「昔のこと」と、今の自分と切り離して考えてしまいそうになるけれど、決して自分を棚に上げて語ることができないことが分かります。身の回りに流布している聞こえのいい言葉、一見正しそうな言葉、相手や全体のことを思い遣っているような言葉、聞いて嬉しいストーリー…。

ことばの嘘、まやかしに、いかに振り回されずに本質を掴むのか。

“正しい” って何なのか…。そんな問いがぐるぐるとプログラムが終わった今も頭の中をめぐっています。

ことばを使う機会も、ことばについて考える機会も、私たちはきっと平等に与えられているはずです。

「詩人のアーサーだから」と特別に思わずに、「ただの自分」が言葉とどう付き合いながら、世界を感じていくのかが大切なのだと思いました。そのセンサーの磨き方を、アーサーやアースマンシップを通して高めていきたいです。

あの場所にいた皆が詩を書いて発表し、皆で味わうことができたのがとてもよかったです。

誰かが「ケアテイカー」としての自然への働きかけを描写する時、私も自然に包まれて過ごした美しい時間を思い出しました。

ごはんを準備するときに頭や心の中に湧き起こっていることを詩として受け取る時、豊かさの奥行きや有難さを改めて噛み締めました。

畑の野菜、世話をし皆を案内する光くん、ぞろぞろとついていく私たち、無造作な方向に飛び跳ねるく蛙…。

詩になるとそれぞれが楽しく滑稽に交差していました。

詩の講評をもらうのは、良し悪しを評価されるようで最初はむず痒く感じましたが、アーサーの向き合いを見ていると、そうではないと思うようになりました。作者が感じた世界と、そこにいなかった誰かの受け止めの可能性の両方を、高い感度で捉えながら、繊細に緻密に言葉を選んでいるようでした。伝えたいことが「伝わった!」「これなら伝わるかも」と思える時、日記に秘密の文章をコレクションするのとは違う喜びを感じました。

生まれ出たありのままを、そのまま受容するだけではない「ことばの “教育”」「ことばの “学び”」、そんな脆くてあやふやで暴力的な営みは、自分ひとりでの追究も深めながら誰かと行うこと、そして「誰と一緒に行うか」がとても重要だと感じました。

ことばに関わる人すべての人に、この体験をおすすめしたい。何度でも一緒に体験したいと思います。自覚的な人も無頓着だった人も、全員。

アーサーはもちろん、今回この学校に参加した皆さんと一緒に学べたことが本当に尊いことだと感じました。

今回も佳き時間をありがとうございました。

作り手の気持ちを、より心に響くように他の人に伝えるために、作り手の意図を汲み、適切な言葉を選ぶアーサーは、さすが詩人だと感じました。

詩は言葉を削っていき、最適な言葉を選ぶものですね。

そしてその最適な言葉は、その人の人柄、経験、人生から紡がれるものだと感じました。

畑では、光君の頭の中を分けてほしい!!と思いました。

一つのお野菜に対して、その野菜の性格、何が好きで何が嫌いか、お手入れの方法・時期など、全てお腹に落ちていて、素人の私たちにもわかりやすく伝えてくれる。ありがとう。