全体を学ぶ学校2025

<シリーズ “育てる” と “食べる” のいい関係づくり その2>

土から見える食の世界

2025年10月11日(土) ~ 13日(月/祝)

ゲスト講師:金子信博さん

北杜市武川町にて開催

念願の「土」をテーマに取り上げた全体を学ぶ学校。

今回は開催前から部分参加のご希望をいただくことが多く、改めて全体を学ぶ学校とは何なのかを開催前に自分たちで再確認する時間を持つことができました。

部分であるノウハウや技術や知識を得ることに多くの人々の関心が向いている今、あえて私たちが「全体性」を身につける時間と空間を始めたことは本当に大事なことだと思っています。

参加者の感想にもあるように、テーマの学びも「部分」という認識で私たちはこの学校の内容を考えています。

テーマの学び以外の時間も含めて全てが繋がった学びであり、その全てを体験することで少しずつ全体が見えてくる。つまり全てのことが繋がっていることが見えてくるのです。

「全体」などという茫漠としたわかりにくいものの大切さをどうやって伝えていくか、2019年に始まったこの学校の挑戦は続いています。今回もその挑戦の1つの回として、集められた人々みんなで織りなす時間がまさにさまざまな物事のつながりを一人ひとりの腹の中に落とし込んでいったように思います。

1日目

畑と森から学ぶ日です。

空から水分が落ちてきそうな予報が出ていたので、まずは収穫の時を待っている波照間島からやってきた糯粟の畑へ。たわわに実って首を垂れる粟の美しさに一同感動しながらの収穫です。

昼食を挟んで、淳さんからケアテイカーの心と技術を学ぶ森の時間。

人間の自然界での役割、森に入る時の人間の立ち位置など改めて考えることの多い時間。気がつくと人間中心の考えに支配されている自分を顧みる時間でもあります。

「森は人間にとって役に立つ存在だから守るのですか?」

2日目

今回のテーマの「土」に迫る日。

まずは森の土の採取と断面調べ。

土中の断面を見る機会なんてまずないから、みんな興味津々。

森の下(斜面)チームと、森の上チームに分かれて穴掘り。

断面のスケッチ、層の確認、掘った土とそれぞれの層の土の採取と続きます。

そして調査が終わった後は、掘った穴をきちんと元に戻しました。

がんばるぞ〜!お〜!

次は畑の土の採取と断面調べ。

それぞれの場所から採取した土の中にはどれだけの命がいるのでしょうか。

私たちが見つけられるのは目に見える命に限られますが、それでも驚くほどの命との出会いがありました。

でも最初から命が簡単に見つけられたわけではなくて。

ここで淳さんに教わった wide-angle vision が役に立ちました。

調査が終わった後は、たっぷりの座学。

3日目

2日目の朝と3日目の朝には淳さんの身体の学びがありました。

野生動物と同じ目の使い方、そして歩き方。

人間はずいぶん視野を狭めて部分だけを見る生活をしていることに気づきます。

そして、大地にとって優しい歩き方は、人間にとっても優しい歩き方なんですね。

そして、最後にもう一度畑の学び。

今回は特別イベントの稲刈り!

みんなお腹空きすぎて、どんどん無口に😆

ミミズの糞塊

美味しい食事

みんなで作った美味しい食事。

寧楽共働学舎の豚肉やEarthmanshipの畑の野菜、ちゃんと時間と手間をかけて作られた調味料にみんなの手と愛が加わって、美味しい食事になりました。

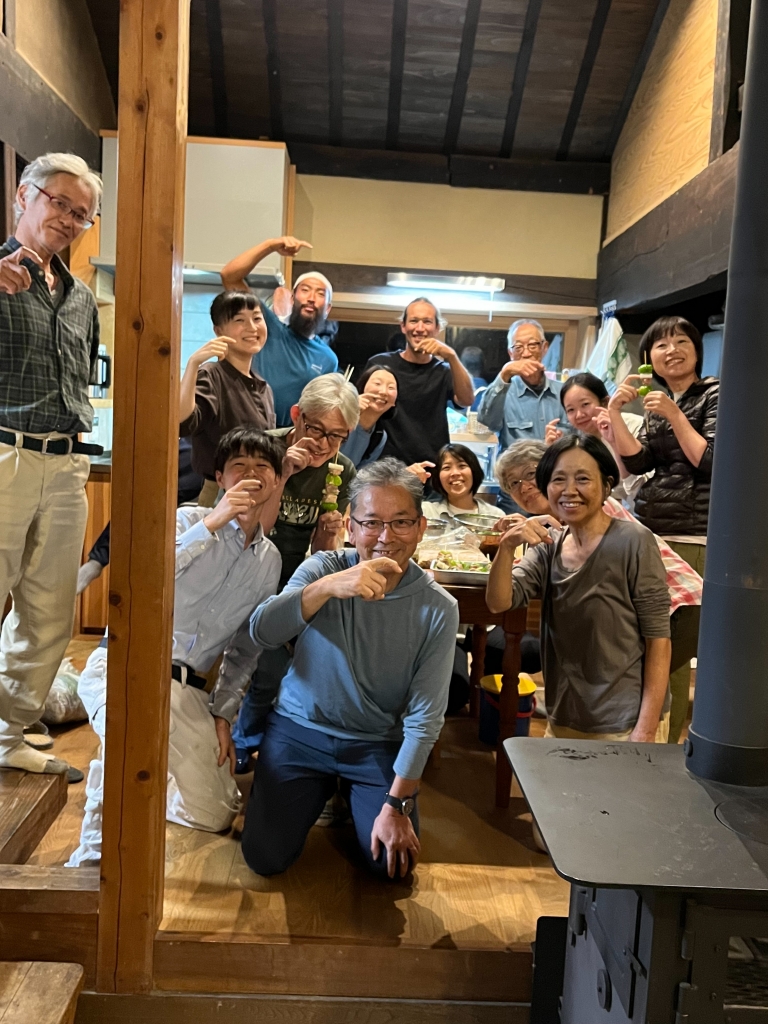

本当にいい3日間でした。

また自分の中の世界が広がりました。

3日間ご一緒してくださった金子先生、そして参加者のみなさま、ありがとうございました!

参加者の感想

充実した内容の3日間でした。大変ありがとうございました。

不耕起・耕さない農業については、書籍や映像などでの知識としてはあったものの、実際の土の中の世界、現実の生き物たちを自分で彫り上げた土の中から見つけ出すという体験はまったく初めてのことでした。

今回触れることのできた世界は耕すことによって崩壊してしまうのは明らかなことで、「土」を無造作に扱ってきたことに対して自覚を促すきっかけにもなってくれました。

プログラムが終わった後、寝転がりながら見上げた空に小さな虫のような白い飛行機の姿を見つけたとき、土の中の生き物たちの姿とオーバーラップして、人間とはなんと不自然な場に存在しているのだろうとしみじみ思いました

3日間充実した時間をありがとうございました。

屋久島を旅した時、ハイキングの途中に「あなたの足の下には何十万もの生き物や数えられない数の微生物がいます」という看板があり、一人でいたので少し怖くなったのを思い出しました。まさか実際に土を掘り、生き物を採取カウントして、実際にこの目で土とそこに住む生き物を見られる日が来るとは・・・あの屋久島での出来事とピタッと合わさり印象に残る出来事でした。

金子先生が菌の生態を語りながら、まるでご自分がその菌であるかのように、またそれらの土の中でのいろいろを上から俯瞰しているかのように、小さくなったり大きくなったりしながらお話されているようでした。

まだ解明されてない生体もあると聞き、人間は万能でも全知でもないことにほっとし、謙虚な心を忘れないようにいたいと改めて思いました。

森で土を掘り断面を見る。

畑で土を掘り断面を見る。

初めての経験、初めてのフィールドワーク。

土の層から医者の如く診断するその素晴らしさ、その驚き。

土をトレイに入れる。

土を広げて顔を近づけじっと見る。

じっと探す。

小さな団粒のそばに、さらに小さな動くもの。

小さな生物。

ピンセットでそっとつまむ。

小さな瓶に入れる。

小さな土の中の虫から大きな自然を感じる。

小さな自分を感じる。

五感を意識して、自分を意識して。

これからも、いつまでも。

土を触って生き物を見つけて命の豊かさを肌で感じた3日間でした。

家と会社の往復を日々続けて特定のことに集中する生活に慣れていたので、今回のプログラムで価値観の見直しができました。

山々を、雲を見ながら呼吸をしたり、水の流れや風の音を聞いたり、花の香りを味わったり、通り過ぎる鳥や蝶、カエルやバッタ、数え切れないほどの生き物に気づいたり。ここに居るだけで感覚が研ぎ澄まされるような気持ちになりますが、それら全体を捉える力を教えていただいたことで、より自分と自然を感じ取ることができたと思います。この感覚は東京に戻っても忘れないようにしたいです。

一番印象に残ったのは土の中の生き物の力でした。土の中にもミミズや幼虫がいるということは想像できるけれど、自分は全く知らなかったとびっくりしました。森の中の土に触れて一見何も無いように思ったけれど、よくよく観察すると小さな生き物がうごめいて、わずかな面積でもこんなに多くの生き物が見つかること、そしてそれらが木を育てたり役割を持っていることに衝撃を受けました。

自分の想像の質の低さや範囲の狭さを知ると同時に、自分を超える世界の存在に気付けた喜びや感動を味わいました。これらを簡単に資源とみなして壊してしまうマインドセットは、絶対に変えなければいけないと思いました。いきなり明日から大きなことはできなくても、食べ物を育ててくれた存在に感謝したり、小さなことから改めて実践してみようと思いました。

不耕起についてももっと学びを深めたいと思います。

素晴らしい時間と場所を提供してくださったアースマンシップの皆様には本当に感謝しています。

さまざまな経験を共有してくださり、美味しい食事をした準備してくださったりなど、ありがとうございます。

自分にとっては大きな節目、新たなスタートのタイミングで、久しぶりにこのプログラムに参加できたことはとても大きな意味があり、そしてなんだかご褒美のような時間でした。

そして改めて自分がこれからの人生で向かうべき方向が明確になり心が決まりました。

私は自然界と人間が調和し共鳴しあっている世界をいつの日か映像にしたいと思います。

不耕起栽培を理解することは、人間が一つの生態系の中でどのような所作で生きて行くのか、自分が今ここに居る、ここの足元へどのような影響を及ぼしているかを自覚した上で、自分がどのような態度でここに在ろうとするのかということだと思いました。人に対しても、生き物に対しても、その場空間に対しても、自分はどのようにそこに居るのか。とても大切な一つの命題をいただいた今回。新たなスタートを切りたいと思います。

「こんな形の講義は初めて。」と、今回のこの学校の講師、土壌微生物学者の金子信博さんがおっしゃった。

今回の『全体を学ぶ学校』の日程は、二泊三日。この三日間を、十名ほどの参加者たちと、金子先生、EARTHMANSHIPの岡田さんたちと過ごす。金子先生が講義をされるのはおもに二日目だけで、三日間という全体の時間の中では、割合としてはそう長くはない。

講義以外の時間で、皆で粟を収穫しに畑へ出かけ、森の手入れに行き、田んぼの稲を刈り、はさ掛けをする。食事の準備と後片付け、古民家の掃除、日々の生活も皆でやる。そして一堂に会し、たっぷりと時間を掛けてとられる食事。夕食を終えたあとも、日付が変わるまで話が尽きない。もちろん金子先生もいつも一緒におられる。お風呂もご一緒する。

「いつ本題がはじまるの?」と、そう思うなかれ、本題は、これらの時間の、全部。「土から学ぶ食の世界」という今回のテーマが、これら全部の時間から、浮かび上がってくるようだった。

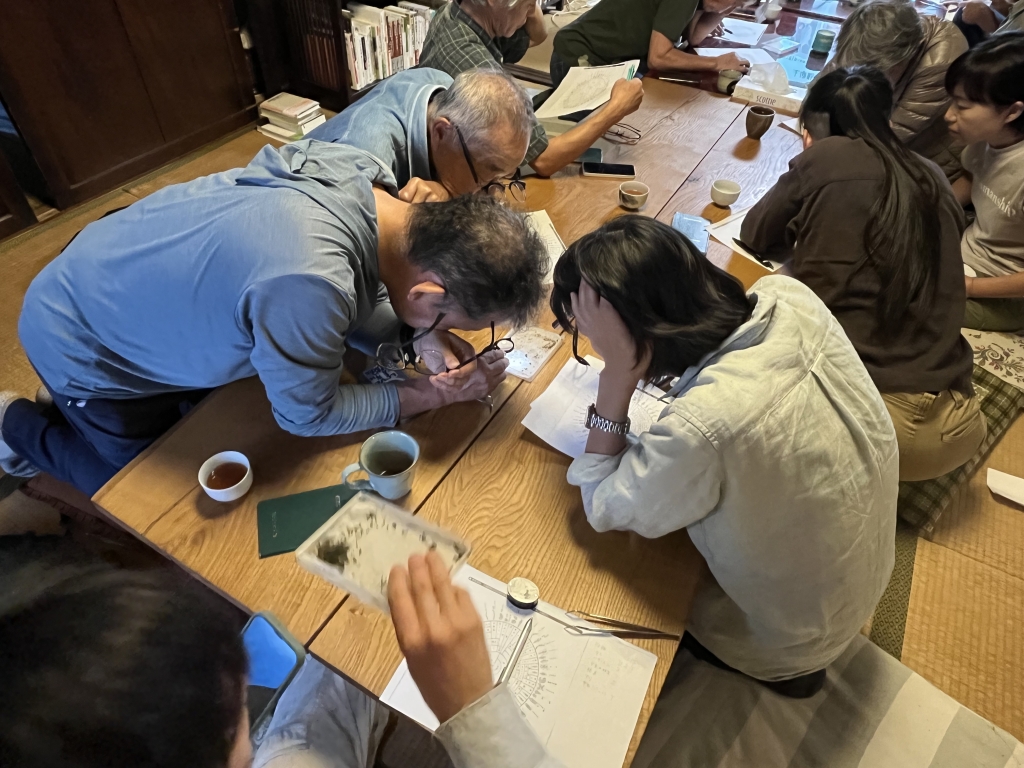

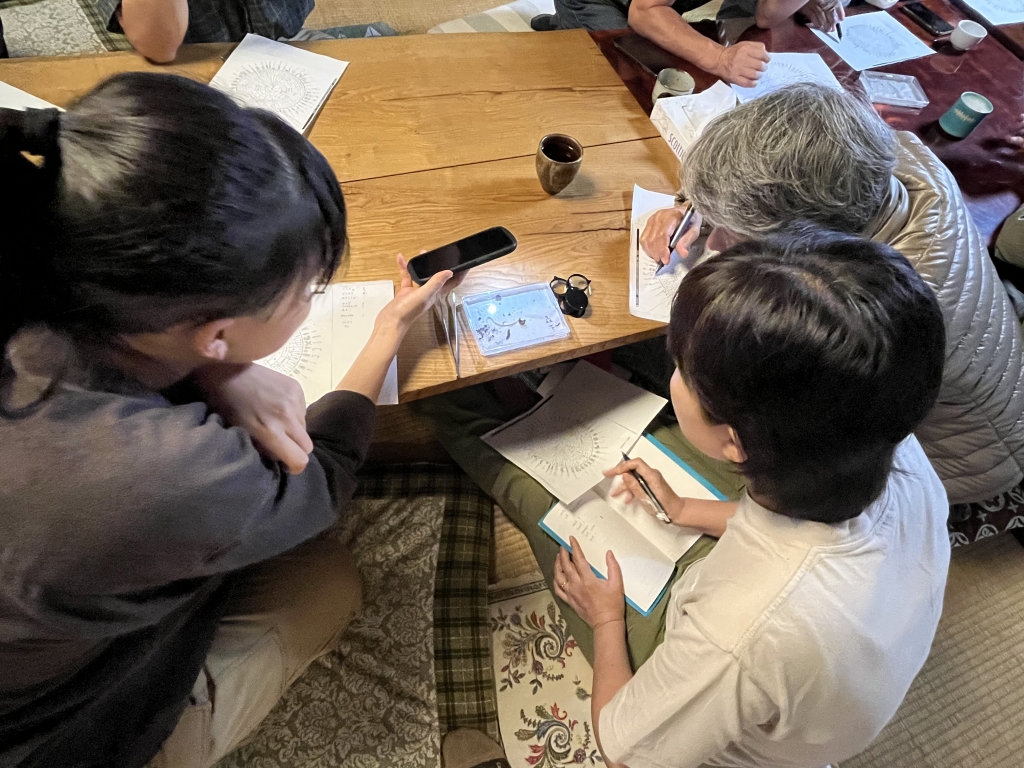

金子先生の講義は、おもに現地での実習。森、畑へと出かけていき、それぞれの場所の地面をスコップで一メートルほど掘り、土の断面を観察し、スケッチする。色の変化はどう?木の根はどの深さまできてる?ここの一部は部分的に黒っぽいから、昔、木の根が通ってたんだろう。土の硬さはどうだろう?触ってみて。一部の土はサンプルとして持ち帰る。何に使うんだろう?金子先生の専門は、土壌微生物学。その微生物たるものを、目の当たりにする。サンプルとして持ち帰ってきた土をひとつかみ、新聞紙の上にひろげて、目をこらして、見つけた生き物をピンセットで捕獲していく。参加者全員が作業に没頭。捕獲した虫は透明のケースの中に集める、サンプルの土ごとに。森の平坦部の土、森の斜面の土、三年目の畑の土、六年目の畑の土、何十年目?の畑の土。それぞれで見つかる生き物が違う。クモ、ミミズ、ヒメミミズ、ヤスデ、ジムカデ、トビムシ、ごま粒みたいな大きさの、白っぽい蝉の幼虫。こんなの見たことない。大きめのムカデが見つかる。捕獲ケースの中に入れたら、ほかの生き物を食べ始めちゃった。まさに食う・食われるの関係、これが生態系か。「大きめの捕食者がいるということは、その捕食者を支えるだけの量のエサ(より小さな生き物)があるということ。」金子先生がそう教えてくれる。生態系とか、生物多様性とか、不耕起栽培とかリジェネラティブとか、そういった言葉の意味、実際が、目で見て手で触ることができる形で、私の目の前に現れた瞬間だった。

参加者と講師、主催者が生活をともにし、身体的な共同作業が織り交ぜられながら、学びが進んでいく。金子先生による実習や座学以外の時間にも、疑問や学びが積み重なっていく。そんな学びのあり方をさして、文頭の「こんな形の講義は初めて。」という金子先生の発言だったのではないかと思う。三日間、なんという充実感。ありがとうございました。

自然循環の考え方は広がっています。大気、水、生き物たちが繋がっているという事は理解できるのですが、今回は土に焦点を当てて金子先生に教えて頂きました。土なのだ!と思わずにはいられない講座でした。

何故かというと土は水を吸い込みそれが地下水流になり利用されたり植物が吸って蒸散したり、地表から蒸散して大気や水の循環を作って行く。また植物の根には虫やバクテリア,細菌が集まって連鎖が出来て土を豊かにしていく。今回は後者の講座だったと思っています。

植物は光合成をしてでんぷんを作ってエントロピーを下げるのだと知りました。私達人間はエントロピー上げる存在でどんどん高めて自然のバランスを崩しているのです。それに気づかなくてはいけないと強く思いました。

バクテリアは自然界ではどこにもいて、その一部が連鎖に関わっているのですが、余談ですが関わっていない物まで関わらせようと人間は思うのかもしれないと思いました。人間中心的な思考で地球はもっと広大な不思議な繋がりで出来ているのではないかと、言葉では仰らなかったですが自然と言うものはそういうものですと先生から諭されたように思いました。

虫たちは捕食を繰り返しながら団粒構造を作って土を豊かにしていく。ミミズはその代表でしょうか。

フィールドワークも環境を自身の身体で感じてとても良かったです。

土の豊かさを調べるアプリもあって調べてみました。水の中でも土が崩れない、つまり水はしみ込むが水はけは良く養分も保持すると解釈しました。

植物の根に集まる虫やバクテリア、細菌が繋がって団粒構造を作っているのに耕しては生き物を殺して破壊するだけ。不耕起栽培を勧める理由が分かりました。

乾燥堆肥も良いけど緑肥がより良いと教えて頂きました。根ごと引きぬかないで刈ってそのままマルチにする。カバークロック、へアリーベッチ、からすのえんどう、ライムギなど。やってみたいと思います。

金子先生はどんな質問に対しても丁寧に答えてくださって細やかな指導に感謝しております。人間だけでなく全ての物に対してリクペストを忘れない方なのだと思いました。

皆さんの関心の深さにも刺激されました。

最後に全体を学ぶ学校はアースマンシップのスタッフが間を構築してくれて今回のテーマがより充実したと思いました。

先生と皆さんと2泊3日を過ごせて本当に良かったです。またの開催を楽しみにしています。

スタッフの感想

不耕起6年目になる畑には、表層わずか0.5mmにも満たない腐植が蓄積しているだけで、そこから下の砂壌土、さらにその下の砂礫は固く締まり音が鳴るほど。

そんな生命を感じられない土中に確かに作物は根を張り、大きく地上部を茂らせて育っていた姿には本当に驚かされました。

さらにはわずかな土の塊のなかにあれほど多くの目視できる生物がいることに、土の役割を感じさせられました。

これまでも知識として生態系の行き着くところに見えない微生物がいることを認識はしていたけれど、それらを食べる小さな捕食者を目で見たことで改めて彼らの存在を確かに想像することができたように感じます。

そして刈敷を通じて増えた目に見えないバクテリアから始まる食物網が、野菜の生育の要にあること、そうした何万年も前からの蓄積に今生かされていることに、これからの土への関わり方を改めて考えさせられた3日間でした。

いい意味でも悪い意味でも使った分だけ残していく私たち。自分が生きている間にどのようにどれだけ豊かな土を残していけるかを想像した時間でした。ー岡田 光

土はいつもそこにあるもので、ホームセンターに行けば袋に入れて売っている。どんどん土が見える面積が減っていく都会で、多くの人にとって、なければ買えばいいものになっているなと思ったのが、私が土に興味を持ったきっかけでした。

自分が得た畑が畑作に向いていない砂地で、その土(砂)を耕さず、草も抜かず、刈っては敷き、刈っては敷きを繰り返した10年が作ってくれた団粒構造が何と1cmあるかないかという事実に驚愕。

それを見た瞬間に「だから、自分の代で何かを成し遂げようなんてそんな烏滸がましいことを考えてはいけないんだ」とはっきり思いました。自分が何かを完成させることを目指すこと自体、分をわきまえていないということになるんだろうなと、清々しい気持ちになりました。

一見何もいないように見えた土の中にたくさんの生き物を自分の目で見つけた時には、自分の命がどれほどたくさんの命によって支えられているかを心から確認することができて、ピラミッドの頂点に立っている気でいる人間の浅はかさを恥ずかしく思うと同時に、まだまだこれから様様なことに気づき謙虚な心に近づける伸びしろも感じられて、少し希望も見えました。

様々なことが細分化され、子どもの頃から「部分」を学び続ける環境で育つ現代人が、全部分かった気持ちになっていることに違和感を感じたことがこの学校を始めようと思ったきっかけですが、やはり今回も「全体」を見る力、感じる力を育てる必要性と大切さを痛感しました。

そういう意味でも今回の学校は私にとって前に進む力を与えていただいた忘れられない回となりました。ー岡田直子